Las instrucciones fueron claras: medio pollo al spiedo, papas rejilla, ensalada rusa, media docena de empanadas. Y dos porciones de pascualina, que siempre congelo inmediatamente. Me gusta tener comida sana a mano para cuando viene mi amiga la Micropunto. La tranquiliza ver algo verde en el plato, aunque esté asanguchado entre numerosas capas de hojaldre y lleno de salsa blanca, espesa como para empapelar una habitación.

Antes de colgar, puedo oír el grito del rotisero, que destila amor:

—¡Berta, muchachos!

No llego a escuchar la respuesta. Pero me imagino la trastienda de la rotisería como una vasta sala de calderas donde jóvenes sudorosos, con la parte superior del mameluco azul caída, se levantan la máscara de soldar para mostrar los dientes en una sonrisa que hace salir el sol en sus caras manchadas de grasa.

Eso en primer plano. Detrás, y al mismo tiempo (para qué sirven los ensueños, si no es para que una pueda dirigir sus propias películas), detrás, al escuchar mi nombre, una multitud de empleados de la rotisería, con camisetas rayadas, dan vivas y echan sus sombreros al aire. Como en el momento crucial de una película de submarinos, cuando la aguja del barómetro se aleja por fin del sector rojo y el cacharro deja de sonar a abolladura perpetua.

Sí. En el breve instante en que cuelgo el inalámbrico puedo distinguir todos estos detalles del daydream. Y sí: todos los empleados, enamorados de la manivela del spiedo, llevan sombrero de marinero, tienen cara de rusito, ojos verdes abotagados por el vodka, o tal vez entrecerrados por media vida soportando el viento de la tundra, y una nariz como la del baterista de Iron Maiden.

Me muerdo una cutícula mientras marco el siguiente número. Ahora toca la heladería de la plaza. Me atiende la misma víbora de siempre, con su voz frustrada y nasal. Siempre pido lo mismo: dos cuartos de dulce de leche granizado y sambayón. Siempre implota su cerebro por un instante antes de preguntar:

—¿Dos cuartos? ¿Del mismo gusto? Te mando medio kilo, entonces.

Y murmura algo, la muy perra. Puedo ver sus raíces crecidas, las pulseras que le llegan hasta el codo.

—No. No me mandes medio kilo. Quiero los dos cuartos por separado.

—Del mismo gusto.

—De los mismos dos gustos, sí, dulce de leche granizado y sambayón.

No tengo por qué explicarle que para mí es importante tener siempre un cuarto kilo tapadito y prístino en el freezer. Es importante como para ella debe ser importante, qué sé yo, su telenovela de las cuatro.

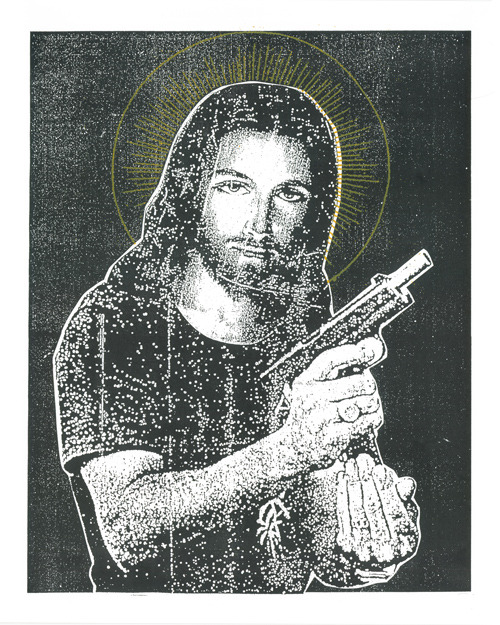

Una vez superado el escollo de la telefonista de la heladería, sólo queda esperar que lleguen mis pedidos, y calmar a Borisbecker, que ya saliva como yo. Voy corriendo a la cocina y le prendo una vela a la Desatanudos para que esta vez no se equivoque y me mande al repartidor morocho de la heladería, y al rubio de la rotisería, con sus ojos aguachentos y la barba siempre crecida.

Deben estar pensando que soy así de previsible. No les basta mi ensueño de acorazado Potemkin para convencerlos. Ahora esperan una escena de Traci Lords, algo salido de una secuela de Debbie Does Dallas.

Se piensan que me puse este vestido, que hice todo mi ritual secreto de hidratación y exfoliación con la intención de comerme a los repartidores, como quien mastica una empanada mendocina seguida de una chupadita al helado de dulce de leche. De hecho me imaginan alternando un bocado de empanada con un mordisco de cucurucho. Una aceituna y una cucharada de sambayón.

Me ahorro el comentario telepático de Borisbecker al respecto. Son todos unos malpensados. Puercos malpensados.

Mi vida es ligeramente más compleja.