Somos las excesivas, las intensas.

-¿Qué prefieres, todo o nada?

-Todo.

Respondo sin pestañear. Respondo antes de que puedan terminar de formular la pregunta. La conclusión es siempre la misma:

-Te vas a llevar muchas hostias en esta vida.

Claro que sí. A mí el Tao me queda a contramano. Porque yo quiero todo. Y así colecciono moretones en las pantorrillas (como caballito gitano, decía mi abuela). Acumulo golpes como quien no se decide a tirar los diarios de ayer.

Bailando lento en esta milonga en penumbra, me pega a su vientre para que entienda los pasos. Me dejo. Después de todo, su mano en mi espalda es el alfa y el omega. Bailo y cuando bailo no tengo medida. Así me gustan las cosas. Hasta el final.

Quiero todo. Quiero bailar hasta desmayarme, sin perder de vista que yo elegí el rojo vivo de mis zapatillas. Quiero que me quieran temblando y hasta que pase el temblor. Quiero que me miren a los ojos y que los ojos hablen hasta agotar las palabras. Quiero guardarme cada abrazo de mis amigos y destilarlos y bebérmelos en los días de lluvia.

La mujer que está sentada a mi lado en el metro también lo quiere todo. Me lo dice su cara demacrada de tanto guardarse las pesadillas en las venas. Tiene un suéter estampado en el que chocan muchos colores, y un abrigo de esos hechos con retazos que antes se hubieran considerado imposibles de combinar pero que ahora están de moda. Unos pelos largos y enrulados le brotan del mentón. Lleva un bolso enorme bordado con abalorios turquesas, y un anillo como una araña de bronce, y uno esmaltado como un huevo de Fabergé, y uno de indio navajo y otro con cascabeles. Y un prendedor con la A de anarquía. Y zapatillas negras bordadas de blanco. Sí, ella también lo quiere todo.

La pelirroja hermosa del asiento de enfrente, para no escatimar, tiene pecas no sólo en el escote y en las manos, sino también en los párpados y en los labios. Está claro, ella también lo quiere todo. Yo quiero todas sus pecas. Si me dejara mirarla de cerca estoy segura de que encontraría pecas en sus pestañas, moteadas como las antenas de una polilla con piel de leopardo. Existen polillas así. Pero lo que yo quería decir es que a la pelirroja le contaría las pecas de las pestañas una a una y después le transmitiría el resultado al oído.

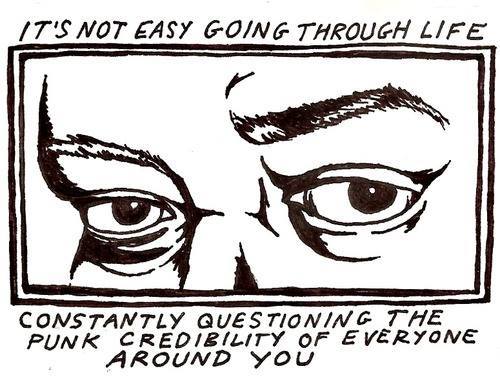

Trece años de pertenencia a banda punk rock me han pulido el gusto, y desde entonces visto mis ancas de pantera con estampado de leopardo. Para mí es puro glamour del palo. Para otros es irreductible vulgaridad. Da igual. Estos últimos días me he paseado por esos mundos de Dios con una o más prendas animal print en mi atuendo. Coco Chanel decía que una debía siempre quitarse el último accesorio que se había puesto. Tenía razón. Pero somos las excesivas, las exageradas.

Un amigo me dice, del otro lado de una cerveza, que Bill Stevenson le puso All a su banda porque él también lo quería todo. No puedo corroborar este dato. No encuentro la información. Pero confío en que algún otro amigo sabio venga a confirmármelo. Por lo pronto llevo mi prendedor de All en toda solapa disponible, para que no queden dudas de lo que quiero.

Sé que quererlo todo a veces te deja con el culo al aire. Sé que desear tanto es para vaqueros con muchas millas en las espuelas (como en la película de Van Sant, a las vaqueras también nos pega el blues). Sé que nadie vendrá a llenar a cucharadas este hueco que se abre cuando me quedo quieta. Pero no puedo evitar estirarme para ver si alcanzo lo del estante de arriba de todo. A veces, como ejercicio, juego a enmudecer y dejo que el mundo me ataque como el agua ataca a las esponjas, que parecen secas por fuera y están hinchadas de agua en el interior. Pero son sólo pequeños descansos en medio de la milonga, momentos de reposo antes de cambiar de forma y abrirme a las manos en la espalda, las manos que me hacen bailar.

Dejo entonces que el mundo me moje, y bailo hasta caer rendida, para devolverle al mundo un poco de humedad, un poco de todo lo que le robo cada día.

Miro todo. Capto todo con mis antenas de polilla aleopardada. Envío señales a quien corresponda, pidiéndole todo. Cada tanto el compañero de baile se anima y conecta mi culo al cosmos, y me río como loca, porque me asomo al todo y todo esta ahí, al alcance de la mano, redondito y brillante. No quieran saber.