Over time, natural oils and dirt from our hands can harm even the strongest stone

Cartel en el British Museum

Madame me obligó a probar el melón esta mañana antes de acompañarme al ascensor. Yo le digo que no hace falta que me acompañe, ella vieja y quebradiza pero de voz aún joven, los huesos huecos y doloridos. Pero ella tiene mala conciencia si no lo hace, entonces me acompaña no sólo hasta el ascensor sino hasta la puerta de calle, su mano como una garra fina clavándose en mi hombro y luego en mi cintura. Incluso me da una palmadita cuando cruzo la puerta, como quien envía a un niño a su primer día de clase, o a su primer viaje en autobús. A veces tengo la sensación de que ella cree que todos mis viajes son un poco el primero, algunos días yo también lo creo. Algunos días. Algunos días son más hondos, más pantanosos, el aire más espeso, el nudo del estómago más consistente.

A pesar de todo me gusta sentarme en el sillón de muelles que rechinan, y escucharla leerme en francés. Yo me muevo casi imperceptiblemente en el sillón, los muelles silban y ella se interrumpe un segundo y luego sigue, doucement. Musset. A ella Musset le encanta, a mí me divierte y me deja perderme un rato en los sonidos de la lengua amada, acentuados por los movimientos de Madame en su mecedora, las hojas que pasan, el ligero golpeteo de su dentadura postiza en cada consonante, las tes, las des. Me divierte cuando se acerca y me deja tocar el libro y siempre queda flotando en el aire un resto de sus olores. La semana pasada el aire olía a talco. Hoy era un olor a brioche muy pesado, que seguramente se habría comido temprano, antes de que yo llegara. También había algo de repollo en su pelo, y esa fragancia foránea, el vinagre de malta, adoptada hace ya tantos años. Hoy fueron también sus dos besos de melón en la despedida. Pero hubo otro olor que me distrajo durante toda la lectura, porque no podía precisarlo. No eran las calas, su ligero olor funerario. (Sin embargo la vieja no lo nota). No eran las crackers junto a la tetera rebosante de Earl Grey, que siempre nos escandaliza cuando se sirve por la mañana. Demasiado perfumado para desayunar, pero a los extranjeros les encanta.

Me había tomado el té y su nota de bergamota casi sin leche y casi sin pensar, tan atorada estaba descifrando ese otro olor que venía por ráfagas. Hacía calor y por eso Madame se atrevió a cortar unas rodajas de melón entre las dos lecturas. Yo lo rechacé educadamente y traté de no moverme. Ella se había dado cuenta de que había algo raro en mí esa mañana, ya que no la ayudé a llevar las tazas a la cocina, pero me dejó tranquila. También me gusta ir a lo de la vieja porque me siento mimada y hasta algo malcriada. Ya después vendrá la calle a sacudirme, con sus transeúntes apresurados, sus paraguas y sus perros. Pienso en perros y me viene el recuerdo de Linne, y entonces cierro los ojos y me reclino en el silloncito quejoso. Madame vuelve de la cocina, secándose las manos en un paño muy almidonado que cruje entre sus dedos, se sienta en su mecedora y retoma la lectura. A primera hora es poesía. Después del té de media mañana leemos un cuento o un artículo de la colección de revistas de Madame. La poesía nos deja entrar más suavemente en este mundo dice Madame. Doucement. No nos arranca tan bestialmente de los sueños. A mí no me importan una mierda los sueños. Son demasiado dolorosos, demasiados irreales como para volver a pensar en ellos durante el día. A mí son los olores los que me llevan y me traen. Y hoy estoy flotando en un aire particularmente hostil, de límites poco claros, aferrada al leño de un olor que se me escapa y que aún no sé si es balsa o cruz. Opto por dejarme flotar, tanteando de vez en cuando con los dedos de los pies el limo del fondo, el suelo salvador que no me dejará ahogarme en esta mañana tan dudosa, y nado poco a poco aferrada a mi deseo de ese olor.

—Creo que no me estás prestando demasiada atención hoy, Laurie. Is everything alright?

Sus erres son todavía demasiado guturales, sus diptongos forzados casi rozando el habla de la calle. Esa calle que me envuelve y me arrastra como una corriente fría.

—Discúlpeme, Madame. Es verdad que estoy distraída. Será el calor.

—Of course.

Siempre hablamos en inglés en las pausas. Vieja de mierda. ¿No ve que así me distrae todavía más?

Continúa leyendo la historia anodina. Su voz amable. Ella tan dulce por fuera. No necesito verla para intuir su gesto de reprobación ante mi ropa. Mi practicidad le debe parecer agresiva. Se supone que las poor little darlings como yo deberíamos vestirnos de una manera que causara más empatía. Yo considero que uno no puede combinar mal los colores si siempre viste de negro.

No puedo seguirla. ¿Qué es lo que viene a buscarme en la forma de este olor tan inesperado? Es algo que sube por mi pecho vestido de negro, y el golpe es tan súbito y a traición que no sé cómo reaccionar.

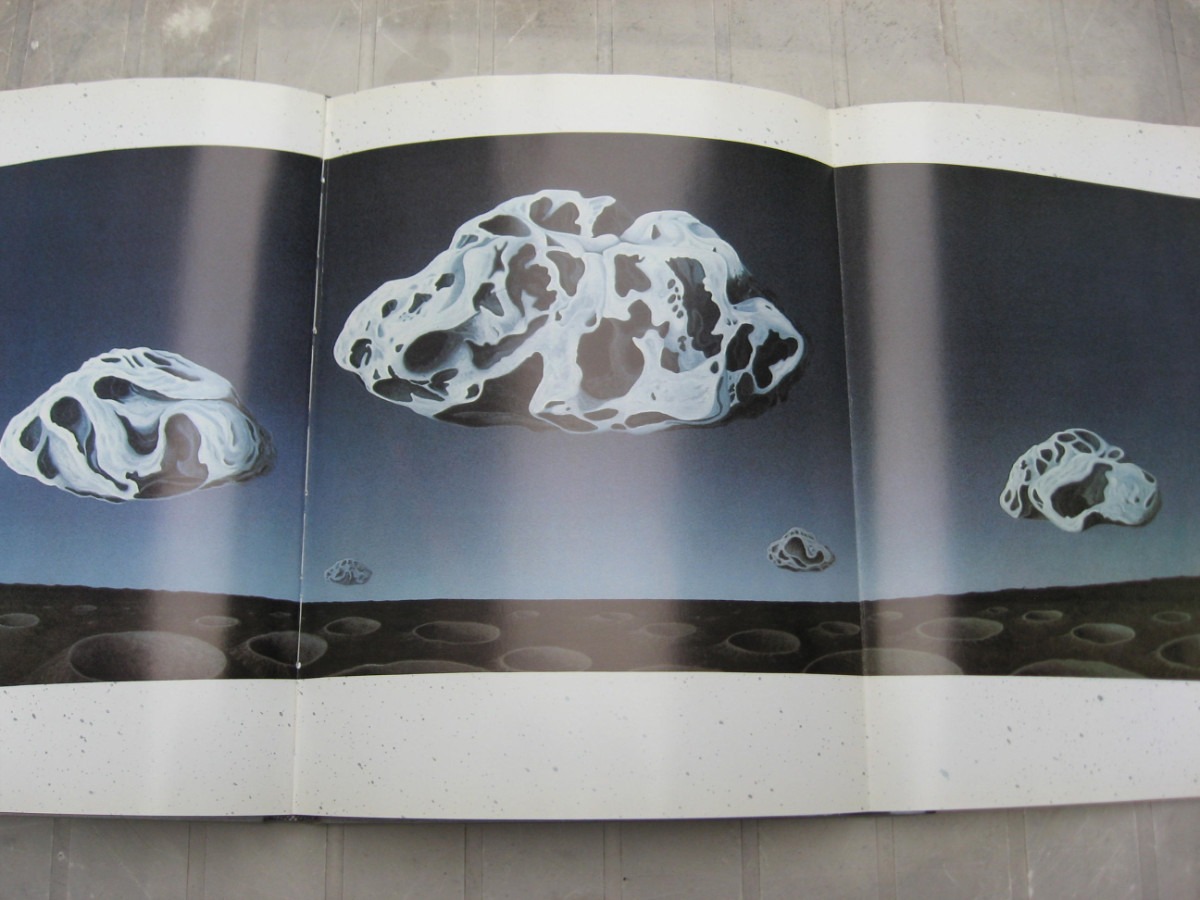

Tengo la cabeza apretada contra la barra de la litera de arriba, la sien izquierda y parte de la mejilla apretada contra la ventana. Una ventana que no es mía. Una ventana de otro, del que me cuenta al oído de qué va la ilusión del día a día, pequeños destellos que se mueven demasiado rápido en su voz, opacada por su respiración, por mis propios jadeos. El frío del vidrio en las mejillas, un frío como si estuvieras perdida en la mitad de un puente y no te atrevieras a darte la vuelta para regresar, mientras por fuera te abraza y te envuelve el cuerpo de un hombre que te relata esa noche de tormenta, los tilos moviéndose en el aire de la noche, macetas en precario equilibrio en los alféizares. Ella misma en precario equilibrio dentro de su cuerpo, temiendo que su mente cuerda salga volando a lomos de la tormenta que llega desde las manos de un hombre que la hace ver por dentro. Y dentro de su cuerpo no hay vísceras sino los mismos ladrillos que él le describe, entre marrones y negros, comidos por el moho. Y ella es también los marcos blancos de las ventanas, la hiedra verde con una parte muerta y mustia, justo como ella ahora. Porque a veces se nos muere eso que nos hacía aferrarnos al muro de alguien. Todos somos hiedra verde o hiedra seca alguna vez. Y ella entonces es hiedra y tilo florido y tejado de pizarra y es también muchas chimeneas de barro, y unas begonias rosadas plantadas prematuramente junto a la entrada de un sótano, tan prematuras como esta aventura de litera nocturna, como este subtítulo que quiere ponerle a la aventura, este subtítulo que dice love at last. Y no sabe si las begonias resistirán la tormenta que pretende barrer el paisaje tras la ventana, como él que llega con sus manos y la aspira por completo, de adentro hacia afuera, con su voz que la acaricia y la apremia, con sus manos que se la llevan más allá de la ventana blanca, más allá del tarro de caramelos que espera vacío junto a la ventana de enfrente. Y ella misma ahora, vacía de él, se pregunta hasta cuándo podrá vivir de las migajas de esta ventana. Se pregunta si es de verdad este hombre que la conduce, la mano firme en su brazo, su aliento en la mejilla, este gigante que la hace subir por escaleras alfombradas hasta su buhardilla y luego aún más arriba hasta su litera. Y ahí en el colchón estrecho le cuenta cómo se vuelan las begonias, pétalo a pétalo, una tras otra en la tormenta, cómo nadie llenó aún el tarro de caramelos, cómo la tormenta llega en una hélice de viento y nube, de nubes que son negras pero también son sepia y doradas. Y ella tiene una noción brumosa y antigua de ese color sepia, un recuerdo infantil de la luz detrás de los párpados que no sabe si es real o si lo ha soñado, y que se confunde con la sensación en los dedos de una tarde dolorosa en la que sólo caminó una y otra vez alrededor de la manzana, el brazo extendido, la mano plana arrastrándose detrás de ella por la pared a medida que caminaba, una mano que necesitaba entender los nuevos límites del mundo en una larga vuelta manzana de dedos raspados y sabor a lágrimas en la garganta. Los ladrillos marcándose en las yemas para siempre. El aprendizaje decisivo.

Pero ella no puede contarle todo esto y sólo pregunta: ¿Los ladrillos son de color sepia? Su voz suena muy pequeña contra el cristal de la ventana blanca, bajo el peso del cuerpo de él. Y él se ríe porque tal vez sea ése el color exacto, la palabra que estaba buscando para describir un ladrillo a la vez dorado y negro y sí, son de color sepia. Son como fue ella, pálida y dorada y oscura y ella piensa a qué se refiere y sus manos entonces no le dejan dudas porque dibujan el territorio de su cuerpo con todos sus colores, con los colores correspondientes. Y ella se acuerda de otros mapas, de otros territorios, de una extensión de arena guardada por estatuas enormes, guardianes mágicos de piedra. Y piensa en el pobre desierto que ahora alberga sólo pozos de petróleo y cigüeñas extractoras y que en realidad lo que pasa es que se llevaron a los guardianes mágicos del palacio de Sargón, que dejaron a la ciudadela sola y desprotegida, como ella, a merced de un gigante que la escurre entre sus dedos como si fuera de arena dorada, que la empuja con su cuerpo hasta que su cabeza parece querer atravesar la ventana blanca, el cristal frío que golpea contra su sien, su mejilla. Ella otra vez una ciudadela abandonada.

Interrumpo a Madame.

—Hay un olor nuevo en casa, Madame. Lo siento pero creo que es esto lo que me distrae. ¿Le importaría decirme si hay algo fuera de lo habitual?

La vieja cierra el libro. Seguro que me mira asombrada.

—Vaya, Laurie. Me has tomado por sorpresa. Imagino que debe ser muy desconcertante para ti. Lo siento terriblemente. Veamos. No he pedido nada de la panadería, ni he vuelto a comprar esas flores tan…

—Anturios.

—Anturios. Exacto. He tomado nota de lo mucho que te desagradaba su penetrante aroma.

Aroma a pis de perro. Ese es el aroma penetrante al que te refieres, you filthy old cow.

—Sí, Madame, gracias por tenerlo en cuenta. Pero hay algo… Lo siento, es que tiene que haber algo nuevo.

—Oh Dios, déjame ver. Poor child, claro, para ti siempre es…

— Sí, Madame, es complicado de explicar. — No puedes imaginarte, vieja, lo complicadísimo de explicar que es esto, cuando te sientes enladrillada por dentro y sólo sabes que no habrá ningún desenladrillador que te desenladrille.

— Válgame Dios, por supuesto que hay algo nuevo. ¡El limpiacristales!

Ah you stupid woman. Ah Laurie, nena. Ríete nena, ríete rápido.

—Jajaja, por Dios, Madame. ¿Ha dicho usted el limpiacristales?

—Sí, my dear, sí. Tan solo un viejo bote de limpiacristales. Me lo dio el portero. Lo encontró junto con otros botes en el armario de las escobas cuando se vació la buhardilla. Llevaba cerrada cierto tiempo. Han venido a limpiarla para venderla.

Ríete, Laurie.

—Of course.

—Nunca deja de asombrarme, querida, tu apabullante sentido del olfato.

—Ya sabe, Madame.

No sabes nada, vieja. El limpiacristales. Dan ganas de pegarse un tiro. Aunque por supuesto no es la primera vez. A veces es sólo eso, ganas de no tener que salir nunca más a la calle hostil, esa calle que tanto me desorienta, en la que pierdo, ríete Laurie, mi apabullante sentido del olfato. A veces es sólo ganas de que todo vuelva a ser ligero y dorado y amable como un tour por el museo. Uno de esos tours para ciegos en el que te dejan tocar las esculturas, no como al resto de los mortales. Las manos sobre los guardianes mágicos de Khorsabad, la mano del guía alto como un gigante, conduciéndote bajo las alas de los toros de piedra, su aliento en tu pelo, transformándote en arena para siempre. Sus promesas en francés mientras te aspira en la tormenta de su cuerpo, tu mejilla contra la ventana blanca, el olor del limpiacristales impregnándose en tu piel como el más definitivo de los perfumes.

Este cuento obtuvo una mención de honor en el Concurso Literario 2010 del Instituto de Cultura Peruana (ICP) de Miami.

foto by Macky