La palabra «pulverizar» ya no puede utilizarse a la ligera, después de que Alejandra Pizarnik la colocara en su cuaderno para hablar de ojos, párpados, flores. Alguien se atreverá a sugerirnos diccionarios amables que nos regalen sinónimos, pero hace rato que una escribe en los intersticios de la vida real. Una escribe de parado, como quien consume dos porciones de Ugi’s, una de muza, una de fugazza, ensanguchadas, en un rincón preferiblemente cerca de la ventana.

Entonces a veces hay que jugar a esto sin la ayuda de poetas, sin la ayuda de diccionarios.

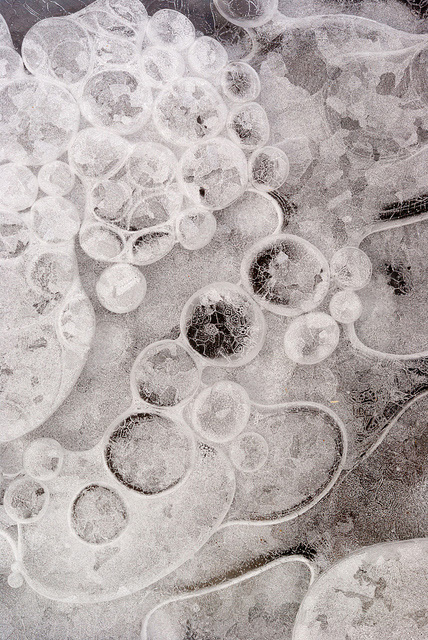

Estamos hablando de pantallas enteras de un videojuego en el que no nos dan skates, cascos, hachas de pedernal como en el Wonderboy, tan sólo un punzón de hielo. (Si alguien se siente inclinado a pensar en Sharon Stone en este punto, tiene mi bendición. Yo no descruzaré las piernas hasta dentro de unos días; vayan a buscar esa imagen a otra parte).

Un punzón de hielo, entonces, y con él la necesidad de acribillar un mar congelado, un mar de cristal, hasta reducirlo a fragmentos transitables.

La distancia congela el tiempo y nos permite levantar la cabeza y ver estrellas muertas. Es un truco del director de arte de todo esto, un truco que Carl Sagan podría explicarnos. Yo soy sólo una chica con remera rockera y no tuve tiempo de estudiar astrofísica. Por eso prefiero sentarme con la cabeza en la falda de Carl, escucharlo mientras nos cuenta ese cuento, maravillarme.

¿Y hasta cuándo es lícito que una mujer se sienta una chica? ¿Tendrá que ver con la adaptación, el menos común de los sentidos, la cordura, el escalafón?

Ahora debo decirles que uno de los riesgos de escribir on the road es que se te borren párrafos enteros gracias a gestos descuidados. No importa. No hace falta que nos lamentemos, que conjuremos la sensación de los rollos perdidos en la Biblioteca de Alejandría. Aunque, si les soy sincera, a mí me da tanta pena perder un jardín colgante como un anaquel.

Detrás mío, en esta cola que avanza lentamente, un señor madurito y bastante pelotudo juega, con fruición y dos pulgares, a un videojuego con volumen infernal. Debo confesar que, antes de que desenfundara el dispositivo y nos ensordeciera con sus burbujas, sus marcianos o lo que sea a lo que está disparando, lo había mirado con curiosidad. Había algo en su bufanda, en su mandíbula. Ahora le clavaría mi punzón dos centímetros debajo de la línea de su quijada sin dudarlo un instante. Eso me distrae lo suficiente como para reflexionar sobre cuándo es realmente indispensable un picahielo.

Y entonces pienso que si, además de congelar estrellas muertas, la distancia sirviera también para congelar el mar, yo podría patinarlo.

Ahí está. Me voy patinando sobre hielo. Una manera amigable de acuchillar el mar.

En las colas, en los bondis, en los subtes hay dos clases de persona. La que escucha música con su dispositivo en pantalla bloqueada y baila lentamente al ritmo de una música que jamás adivinarás, y la que enarbola la portada del disco con el brillo al máximo para que todos sepamos a qué viene su headbanger o su oscilación. O su cara de nada. (Yo no soy de esas; a mí se me derrama la música en el cuerpo y todos se dan cuenta).

Me pregunto si dejar o no que se perciba lo que escuchás es el equivalente a llevar los discos guardados en bolsita cuadrada o visibles bajo el brazo.

Me pregunto si tiene algún sentido desplazarnos aturdidos y mirando pantallitas. Sólo sé de mis ganas de patinar, de jardines colgantes en espera, de habitaciones silenciosas y cosas que se despiertan y susurran y gritan.

Imagen: Fotografías de estructuras de hielo por Jessica Rosenkrantz.